“幻の花”、咲き始めました。

約10年の年月をかけて生まれた、兵庫県オリジナルの新しいお米「コ・ノ・ホ・シ」。

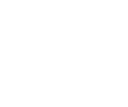

6月に植えた苗はぐんぐん育ち、7月に開花の時期を迎えました。

よく目を凝らさないと見えないほど小さくて可憐な米の“花”が咲く「出穂(しゅっすい)」の時期の様子を田んぼからお届けします。

小さくて白い米の花は

わずか2時間しか開花しない“幻の花”。

品種にもよりますが、稲は田植えから50〜80日後に茎から穂が出てきます。穂が出ることを「出穂(しゅっすい)」と呼び、コ・ノ・ホ・シは出穂までおおよそ60日ほど。そして、穂が出るとすぐに米の花が咲き始めます。「お米って花が咲くの?」と思われる方も多いかもしれませんね。米の花には花びらがなく、穂からぴょこんと飛び出た白いおしべが、いわゆる“花”の部分。7月末に田んぼの様子を見に行くと、緑色の穂に小さな白いおしべがついた状態の茎がちらほらと見られました。

7月末の稲の様子。穂が出てきています。穂からぴょこんと飛び出た小さなつぶつぶが稲の花。開花時間はわずか2時間ほどの“幻の花”です。

不思議なことに、1つの田んぼで花が一気に咲き揃うことはありません。少しずつ穂が顔をだしていき、1週間ほどかけてすべての花を咲かせます。

出穂の時期には、茎が腰の高さほどにまで成長。青々とした葉っぱが風に揺れる様子は涼しげですが、日陰がないため夏の田んぼはとても暑くなります。トンボの姿も見られました。

出穂から20日間の気温が

米の品質に大きく影響する

穂が出ると、米農家さんは天気の移り変わりにいっそう敏感になります。なぜなら出穂後の気温が米に与える影響が大きいから。この期間、夜間も含めて高温が続くと、白く濁った「乳白米」などの未熟粒になりやすいのです。乳白米が多いと米の等級がダウン。実際ここ数年は気温の高い状態が続いていて、1等から2等、場所によっては3等になってしまった田んぼも少なくなかったそうです。

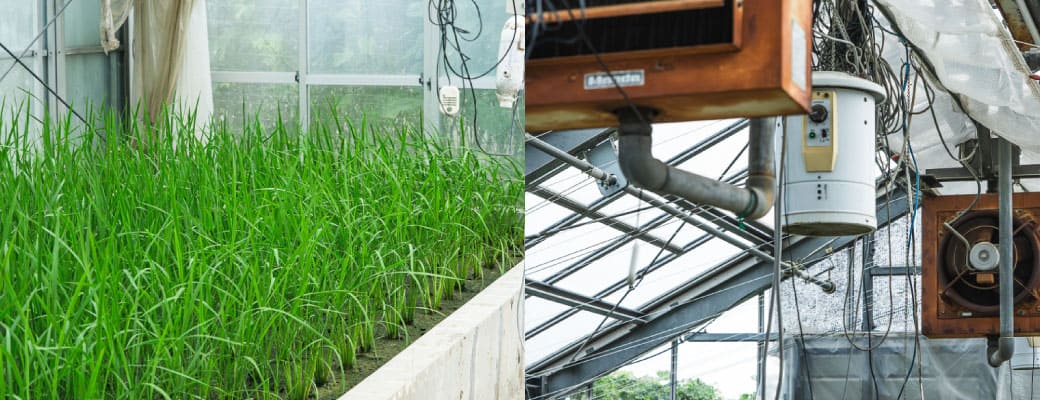

コ・ノ・ホ・シは、気候変動によって変化しつつある栽培環境を考えて開発された「暑さに強い」品種。約1万種の候補から絞り込み、病気への強さや食味の良さなども考慮して掛け合わせてやっと生まれた品種です。日中は35度の猛暑、夜間は25度以上の熱帯夜を再現できる温室での栽培を繰り返し、乳白米になりにくいものを確実に選んでいます。

品種開発を行なった兵庫県立農林水産技術総合センター。開閉できる窓・ヒーター・送風機などを組み合わせて温度・湿度を24時間コントロールできる施設で猛暑や熱帯夜を再現し、稲の生育具合をしっかりと確かめています。

空梅雨、酷暑、カメムシまで……。

コ・ノ・ホ・シ、もう少しがんばって!

出穂の様子を田んぼに見に行ったその日、同じ兵庫県内の丹波市では国内の歴代最高気温の41.2度を記録!訪れた田んぼでも40度を超える暑さとなりましたが、コ・ノ・ホ・シは青々とした葉が力強く空に向かって伸び、穂と花が順調につき始めている状態でした。

兵庫県ではため池の水で稲作をされている米農家さんも多く、「今年は空梅雨だったので、残水量とにらめっこしながら水の管理をしている」と話されていました。コ・ノ・ホ・シは早い時期に収穫する“極早生(ごくわせ)”品種ですが、同じため池の水で“中生(なかて)・晩生(おくて)”の品種を育てている場合などはコ・ノ・ホ・シだけで水を使い果たしてしまうわけにはいかないからです。一つのため池の水を複数の米農家さんでシェアしているので、いつ・どのくらい水を張るのかなど、協力しながら管理を行うのだそうです。

ため池の水と川の水では、使える水の量や水温が違うため水の管理方法も異なります。今年は空梅雨で水の量が心配なところ。8月に入ってまとまった雨が降りましたが、ダムの貯水率はまだ低いため、節水しながら管理しています。

気候変動により、田んぼで起きているもう一つの変化があります。それはカメムシ被害の拡大!お米農家さんの話では、昨年からカメムシの量が一気に増えたのだとか。カメムシはまだ柔らかい稲穂から栄養を吸い取るため、米が実らなかったり、米粒に茶色や黒の斑点ができたりする原因になります。ある田んぼでは昨年のカメムシ被害が甚大で、例年の25%にまで収量が落ち込んだそう。カメムシが増えるのは、気候変動も原因の一つではないかと言われています。

出穂したばかりの稲穂を狙ってやってくるカメムシ。街中でよく見かける緑色のものとは違う種類のカメムシです。油断していると、膨大な量がやってきて一晩ですべての茎にびっしり張り付くなど、恐ろしい状態になることも……。

7月末の時点では、カメムシ被害はそれほど心配なさそうな状態でした。今後、頻繁に田んぼを見回ってカメムシがついていないかどうかを確かめつつ、カメムシの被害を抑えながら稲の健康を見ながら肥料を散布するなど、収穫までコ・ノ・ホ・シもお米農家さんも気の抜けない状態が続きます。